西田幾多郎

「悲哀の哲学」

の現場

田中上柳町旧宅について

ver. 2016.06.08

文責 京大文学研究科・現代文化学系・情報史料学専修教授、京都学派アーカイブ管理者、林晋

哲学者 西田幾多郎とその家族が、

大正元年から大正11年まで住んだ家が、

西田没後71年目の今年、

奇しくも西田の命日の翌日である6月8日に解体された。

西田がこの家に住んだ時期は、西田が最も哲学の研究に没頭した時期であり、また、京都学派が形成され、西田と京大文学部哲学科の名声が飛躍的に高まった時期でもある。そして、何よりそれは西田の生涯で最も苦しい時期であった。

跡取り息子の次男外彦氏によれば、この家は、「誠に複雑ないろいろな事が起きた家」であり、西田にとってもその家族にとっても「最も思い出の詰まった家」なのである(西田外彦著「父」)。実際、この家に関連して多くのエピソードが親族や弟子などにより記録されている。

一方で、この家そのものについては、一部関係者の間では、その存在が知られ、外観の写真が紹介されたり、石川県西田幾多郎記念哲学館による勉強会ツアーで外部からのみの見学が行われることがあったものの、貸家として、この1月まで使い続けられていたことから、その内部は、この家の在住者であった者以外は見ることが出来なかった。(在住者は何度も変わったが、その中には、西田が住んでいたため、学生時代、この建物の一室を下宿として借りたという大学教授もいる。)

しかし、マンション建設のための解体が決定した後、所有者澤村家の御子息澤村陽氏が、この建物の持つ文化財的価値を御自身による調査により理解され、京都学派の資料調査活動を行っている京大文学研究科の林に調査・保存の可能性を打診されてより、この家屋を歴史的文化財と考える研究者や建築関係者のチームにより、その調査と保存運動が開始された。

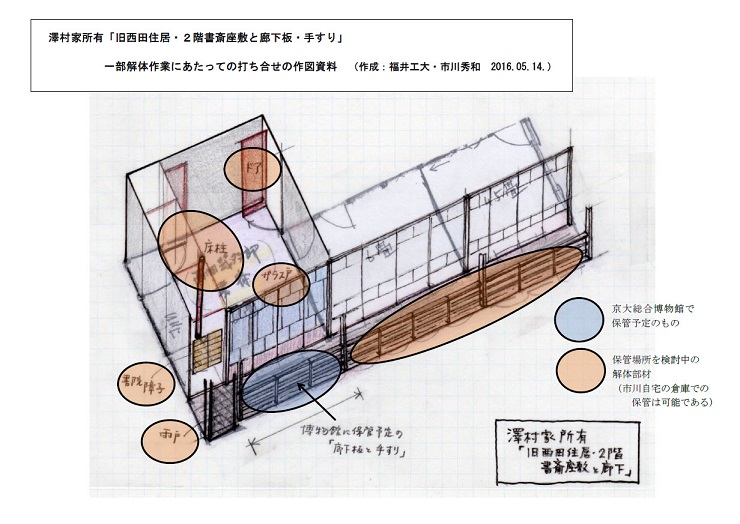

その結果、所有者である澤村豐氏のご理解により、この家における西田幾多郎の哲学人生の象徴ともいえる、外廊下と書斎の大部分の部材が保存されることとなった。また、全体の保存は不可能であったが、寸法などが記録され、また、多く写真、特に360度パノラマ写真で室内が撮影され、画像により、その姿が保存されることとなった。360度パノラマ撮影は、Google ストリートビュー用とパノラマプラス用に行われた。前者は、現在、登録処理中であるが、1,2週間程度の後に公開され、Google ストリートビューで西田幾多郎旧宅の内部を事由に見ることができるようになる予定である。

後年、散歩をしながら考えたことで有名な西田だが、この時期には、まだ、そのような散歩の習慣はなく、思索に詰まると、この家の二階外廊下(縁側)を往復しながら哲学と格闘するように思索したという(西田外彦著「父」)。その西田の姿は、前を通る街道から丸見えであった。その街道を通って通学した弟子三宅剛一によれば、外廊下を往復する西田の姿には、「悽愴(せいそう:痛ましく悲しい)といったようなものがあり」、「檻の中を歩くライオンを聯想」させたという。

6月8日に解体保存されたのは、この外廊下と、それに隣接する書斎である。一部は、京大総合博物館に保存され、残りが解体作業チームを率いる福井工業大学建築土木工学科教授市川秀和所有の倉庫に保存される。今後、我々は、保存した部材と、調査の記録をもとに、その再現と展示を目指し、活動を続ける予定である。

このHTML文書は、林が主催する京都学派アーカイブの新バージョンにおいて近い将来公開予定の「史料をたずねて」の一つのアーティクルとすることを前提として作成されたものです。この「史料をたずねて」では、学習院、石川県西田幾多郎記念哲学館の西田史料や、群馬大学や京都大学の田辺元史料、愛知県常滑市の「谷川徹三を勉強する会」の谷川徹三史料など、様々な京都学派関係史料を紹介する予定ですが、公開には、まだ時間を要します。

画像資料

現在は、当サイトに置いたパノラマプラス画像で西田旧宅の10箇所の360度パノラマ映像を見ることができる。

パノラマプラス:次の画像をマウスでドラッグすると、360度の周りを見ることができる。

360度パノラマ写真:内部の様子を記録するために、360度パノラマ撮影を行った。撮影は、Google 認定のJTBプラネット社。 Google ストリートビュー用(インドアビュー)の画像とパノラマプラス用の画像に二種類の撮影を依頼。

前者は現在登録中で、6月中には、Google ストリートビュー インドアビュー(Google マップ インドアビュー)で、取り壊された建物の内部を移動しながら見渡すことができるようになる予定。

5月28日:解体のための事前準備

解体は6月8日だが建築士の村上さん、2名の大工さん、市川先生の学生さん4名が、事前準備兼調査

-

書斎ガラス戸の梱包

書斎ガラス戸の梱包 -

明治30年代の新聞がでてきた。やはり、三高、京都帝大の学生用下宿だったか?

明治30年代の新聞がでてきた。やはり、三高、京都帝大の学生用下宿だったか? -

作業中の市川先生

作業中の市川先生 -

ガラス戸を外したので保護のために雨戸を閉めた。閉め始めたところ。

ガラス戸を外したので保護のために雨戸を閉めた。閉め始めたところ。 -

市川先生のチームの集合写真

市川先生のチームの集合写真

プロの撮影した画像:清水光芸社撮影

その他写真と動画

林が撮影したもの

撮影された写真は、これの何倍もあり、まだ整理できていません。整理が済んだものから公開する予定です。

悲哀の哲学の現場西田幾多郎

田中上柳町の家

哲学は我々の自己の自己矛盾の事実より始まるのである。

哲学の動機は「驚き」ではなくして深い人生の悲哀でなければならない。

これは、哲学者西田幾多郎が、昭和5年(1930年)の論文「場所の自己限定としての意識作用」の結語とした有名な言葉である。西洋哲学は、この世界に対する知的驚きの念から始まるとされる。しかし、西田は、哲学の動機は「深い人生の悲哀でなければならない」とした。これは西田哲学の大きな特徴とされる。

しかし、この「場所の自己限定としての意識作用」という論文の本文には、「悲哀」を連想させるようなものがほとんどない。この論文は、タイトルの通り、人間の意識作用について論じた難解な哲学論文なのである。そういうものが、どうして「悲哀」で締めくくられたのだろうか。また、どうして、そういう唐突な結語が、西田哲学を象徴すると考えられているのだろうか。

それは西田哲学の中核ともいえる「場所の論理」という哲学理論の誕生に、西田の実生活の苦難と、それがもたらした悲哀が大きく関係しているからなのである。そして、その苦難と悲哀は、6月8日に解体される、西田幾多郎が、大正元年(1912年)から大正11年まで住んだ京都市左京区田中上柳町91の家で経験されたのである。

西田哲学の心臓部「場所の論理」

西田が哲学の出発点は悲哀でなくてはならないと書いた「場所の自己限定としての意識作用」は、大正15年(1926年、12月25日より昭和元年)に発表された論文「場所」に始まる一連の論文の一つである。これらの一連の論文で、西田は「場所の論理」あるいは「場所的論理」ともいう理論を創りだした。

この「場所の論理」は、「善の研究」から、その死まで変遷を続けた西田の哲学理論の中でもターニングポイントとされるものである。西田の哲学としては明治44年(1911年)の「善の研究」が有名だが、実は、この「場所の論理」から、西田の哲学が世界哲学史的にみても、真に独創的になったと言われている。また、昭和20年4月14日に完成された西田最後の論文のタイトルは「場所的論理と宗教的世界観」である。一般に最も良く知られている晩年の思想「絶対矛盾の自己同一」では、「現在が矛盾の場所」と説明されている。大正15年以後、その死まで、西田の哲学は、「場所の論理」をもとにしていたのである。

「場所の論理」を生んだもの:親友鈴木大拙の証言

西田哲学の中心ともいえる、この「場所の論理」の成立に、田中上柳町の家での、西田の壮絶な経験が関わったと書いた人は多いが、その事を最もビビッドな言葉で描いたのは鈴木大拙だろう。

英語圏、ひいては、世界に、Zen という言葉を普及させた仏教思想家で、文化勲章受章者で学士院会員でもあった鈴木大拙は、西田と同郷で、旧制第四高等学校以来の生涯の親友であった。特に、晩年には二人とも鎌倉に住んだため盛んに交流した。そして、西田が「絶対矛盾の自己同一」を、大拙の「即非の論理」と同じものだと言ったほどの、哲学・思想上の盟友でもあった。

その大拙が、「場所の論理」の誕生を田中上柳町旧宅在住時以来、10年ほど続いた、西田最大の悲哀の時代の影響だと見ているのである。西田の三女静子が編集した西田の歌集「父西田幾多郎の歌」のために書いた序の中で、大拙は、西田の大正12年の歌

我心深き底あり喜びも憂の波もとゞかじと思ふ

などを引用し、「場所の論理」、さらには、それ以後の西田の思想は、この前年までの西田の人生の底を打つかのような苦闘からの再生の結果だと説明した。大拙はこう書いている:

西田もここまで追いつめられて来ると、月並型に幾つかの公案を透過しても、何の役にも立たぬことが明らかになる。どうしても飛躍の体験がなくてはならぬということになる。

そして、上に引用した歌と、さらに別の二つの歌を引き、それが西田の転記を語るものだとし、こう続けたのである。

この一転機があってから彼はまた世界を見る目が違って来た。これがその哲学にも影響せねことはない。否、実に彼がこれからの思想はこの洞察を中軸に回転して居るものなのである。それで彼はまた能く「今までの哲学用語では全く用をなさないものが出て来た」と云って居た。

この「彼がこれからの思想」こそ、「場所の論理」と、それに続く西田晩年の哲学のことなのである。

そして、大拙が、この転記が訪れるまでに西田を苦しめ追い詰めたと書いたものこそ、田中上柳町の家で、突然、西田とその家族を襲い、西田に「天はなぜにかく貧弱なる一老学究を苦しめるのか」と嘆じさせた家族的不運の連続だったのである。

西田にとって「場所の論理」は、この田中上柳町時代の苦難と悲哀と切っても切れない関係にあるものなのだから、たとえ人間意識の哲学理論であろうと、「場所の論理」の論文の結語が「悲哀」であることには何の不自然さもないのである。

田中上柳町西田旧宅での悲運

西田哲学研究の第一人者である藤田正勝は、その著「西田幾多郎」で、ひとびとは西田の功成り名遂げた人生を予想するが、西田自身は、まったく違った眼で自らの人生を見ていたと指摘し、西田の第四高等学校時代の同僚堀維考への手紙を引用している。

その手紙で西田は堀に「外面的には花やかに見えたもののこの十年来家庭の不幸には幾度か堪え難い思いに沈みました。花やかな外面も深い暗い人生の流れの上に渦まく虚幻の泡にすぎませぬ」と書いているのである。これを書いたとき、すでに西田は京大を定年退職していた。当時としては老境と言ってよい年齢である。また、彼の名声は、すでにゆるぎないものになっていた。しかし、西田は、それを「虚幻の泡」と呼んだのである。

この西田の自画像は、哲学の道を静かに散策する老哲学者という、多くの人が抱きがちな西田のイメージと大きくことなる。実際、藤田が、その著の第1章で描き出しているように、西田幾多郎の人生は決してなだらかなものではなかった。例えば、金沢の第四高等学校で教鞭をとっていた時代にも、日露戦争における弟の死や、幼い娘の死を経験している。また、四高、学習院、京大時代を通じて、吐血するなど、体調がすぐれず病に伏し講義を休んだりもしている。

しかし、その幾多の悲哀の内で、大正7年(1918年)の母の死に始まる一連の家族の病やその結果の死が、西田を最も苦しめたと言われている。それが、堀への手紙で「幾度か堪え難い思いに沈みました」と書いた「この十年来家庭の不幸」のことなのである。そして、それこそが「場所の論理」を生んだ悲運でもある。それを年表風に書けば、次の様になる:

- 大正7年 (1918年) 9月3日 母寅三死去(76歳)。西田は金沢に帰省して看病した。

- 大正8年 (1919年) 9月14日 寿美(ことみ)夫人の脳溢血を発症し人事不省。少し回復するも、その死まで寝たきりとなる。

- 大正9年 (1920年) 4月15日 三高生で京都帝国大学への進学が決まっていた長男謙が突然発熱。腹膜炎。入院。

- 大正9年 (1920年) 6月11日 長男謙、腹膜炎・心臓内膜炎のため死去。

- 大正10年 (1921年) 5月 三女静子胸を患う。入院。後にカリエス。

- 大正11年 (1922年) 5月 四女友子、六女梅子共に腸チフス。入院。

- 大正11年 (1922年) 9月 田中飛鳥井町の新居に移る。

- 大正14年 (1925年) 1月23日 琴美夫人死去。

医学が未発達の時代であったため、三・四・六女の病の行く末は、現在の我々が想像するようなものではなかった。幸いにも快復した六女梅子は、哲学者金子武蔵(和辻哲郎の後任の東京帝大教授、学士院会員)に嫁ぎ西田を安心させたが、他の二人は後遺症に苦しむことになり、西田を心痛させた。

最大の悲哀:長男謙の死

この打ち続く悲運の中でも、西田を特に悲しませたのが、9月には京都帝国大学への進学が決まっていた、大正9年6月の長男謙氏の死だったと言われている。

倒れた当初は言葉を発することもできなかったという寿美夫人の脳溢血も大きな痛手であったろう。しかし、やがて言葉がもどり、寝たきりながら会話ができるようになった。西田は野の花を夫人のために摘み、枕元に飾っては、夫人と何やら話し込んでいたという。深く愛し合っていた二人である。生きていてくれる、話せる。それだけで、どれだけ心の支えになったか。

しかし、柔道やラグビーに励み健康そのものだった謙の突然の死は、あまりに突然だった。文部省の仕事で上京していた西田が京都に帰ってみると、謙が40度ほどの高熱を発して苦しんでいた。二人の医者にみせたが、結局、急性腹膜炎と診断され、京大病院に入院となった。その後、菌が血液に入り、心臓内膜炎を発症してしまう。そして、西田の学生で京都学派の哲学者としても名を遺す久松真一などの懸命の看護も空しく、大正9年、京都帝国大学への進学を残すこと3ヶ月ほどで、謙は帰らぬ人となった(上田久著「続 祖父 西田幾多郎」)。

西田は、この耐え難い悲哀から逃れるために、哲学研究に没頭するとともに、臓腑の底から響く叫びのような和歌を詠み始めるようになる。

死の神の鎌のひゞきも聞きやらで角帽夢みき病める我が子は 19 しのかみのかまのひびきもききやらでかくぼうゆめみきやめるわがこは担架にて此道行しその日より帰らぬものとなりにし我子 20 たんかにてこのみちゆきしそのひよりかえらぬものとなりにしわがこ垢つきて仮名附多き教科書も貴きものと筐にをさめぬ 21 あかつきてかなつきおおききょうかしょもとうときものとはこにおさめぬ五十日あまり重き思を抱きつゝ日々に通ひし病院の途 22 いかあまりおもきおもいをいだきつつひびにかよいしびょういんのみちすこやかに二十三まですごし来て夢の如くに消え失せし彼 24 すこやかににじゅうさんまですごしきてゆめのごとくにきえうせしかれいたづらにむくろ残りて人並にのみて食ひて笑ひてぞ居る 25 いたずらにむくろのこりてひとなみにのみてくいてわらいてぞいる(「西田幾多郎歌集」より。数字は同歌集の和歌の通し番号)

西田は長男謙や次男外彦という二人の息子には厳しい父だったといい、時として言葉だけでなく手がでるため、二人が逃げ回りなかなか家に帰らないということさえあったらしい。

しかし、それは、息子たちに期待をかける、古い時代の不器用な日本の父の姿だったのであり、実は愛情の裏返しだったのだろう。愛する子の死を前に、西田は自身が死してむくろとなったとさえ言っているのである。愛情の深さが歌から滲み出してくるようである。

そして、これらの歌を西田の直筆で読むと、その想いは殊更である。現在、謙氏が在学していた旧制第三高等学校図書館の後身である京都大学吉田南総合図書館には、西田が謙の死去後、「為亡児謙記念」(亡き謙を記念して)と墨書した第三高等学校図書館に寄贈した6巻の哲学書が所蔵されている。その内の二巻には、長男謙氏の三高生としての写真が貼り付けら、上の六首の和歌が西田の自筆で墨書されている(歌は少し改変されている)。

これについては、西田幾多郎三高寄贈本についてで説明することにして、今は、西田の悲運の時代の話を続けよう。

次男外彦の証言

この悲運の時代を共に、田中上柳町の家で過ごし、後に旧制甲南高校(現甲南大学)の物理学教授となった次男外彦氏は、この家と、この家での西田幾多郎について、次のように書いている。

「西田幾多郎 同時代の記録」に収録の西田外彦著「父」p.253-5より

この家は有名な西園寺さんの清風荘の直ぐ北にあつた。周囲も今の様に家もたてこまず、電車も通らず、大文字も遙に見える長閑な京の郊外であつた。毎日清風荘に飼つてある鶴がないた。父の停年近く迄住んだ家で、父にとつても私にも最も思ひ出の多い家である。多分下宿向に建てたのであらう、二階が狭い暗い廊下から別々に這入れる様になつてゐて、五間もあつた。二階南は三部屋通しの縁側になつてゐた。父は後年よく散歩に出たが、此頃は原稿に向つてゐて考がまとまらなかつたり、ものにうんだりしてくると、いつもこの縁側を、手を後にくんで考へながら往復運動をやり出した。白い帯をグルグル巻きつけた男が、絶えず行きゝしてゐるのが、街道を通る人には丸見えなので、さぞ異様なものに見えた事であらう。我々は友達から冷やかされた。道を歩いても前につんのめる様にして歩いてゐた。斯ふ云ふ時は父は何かに葱かれてゐたと云へるであらう。然し私達にはこの姿は、極めて自然な父であつた。後年の父の早起きに較べて、朝は九時か十時頃迄寝て居り、夜はいつ迄も起きてゐた。父特有の原稿紙の書つぶしが屑籠を満した。私達の計算用紙に費はれた。朝の早い私達には、父の部屋の前にある戸袋へ雨戸をしまふのに音のしない様にと気を配つた事であつた。

中略

田中村時代は真剣な時代であつた為か、予猶も見出し難く、雑誌等の原稿は実に毛虫の如く嫌つてゐた。今は時代作家になつて居られる或人が雑誌の記者時代、原稿の事で来られたが、 玄関で父が「出来ンモノハ出来ン」と大声で叱りつけて居たり、書斎で急に何事か起きたのか「帰レ帰レ」と大呼して、隣室の自分は気の毒とも何とも言はれぬ気持で、驚きあきれた思ひ出がある。然し決して、理不尽な怒ではなかつた。斯ふ云ふ外部との交渉は極度に避けてゐた。注. 西田が住んだ時代には、現在の左京区田中上柳町は、まだ、京都市内ではなく、愛宕郡田中村字中河原であった。

「西田幾多郎 同時代の記録」に収録の西田外彦著「父の住んだ家々」pp.266-8より

二階は南側に六畳・六畳・四畳半と三室並んであり、北側には八畳・三畳と二室あり、中廊下からそれぞれの室に這入れるようになっていたから、下宿屋向きに建てたものらしい。南側の室の前に真直ぐに五間くらいあったと思うが、廊下があって、父はこの一番西側の六畳を書斎兼応接間兼寝室にしていた。南の廊下が、幾回となく往復しながら思索して歩いた場所である。考えるということはじっとしていては出来ないものらしく、午前中の勉強中スリッパのパタンパタンと、聞える時は考が難行している時で、書きものは一行か二行しか進まぬこともあった。 中略>

この家は父の最も勉強のきびしい月日を過ごした家でもあったし、また家庭的にも不幸のつづいた家でもあった。兄は死し、母は脳溢血で倒れ、三人の女の子はつぎつぎと病気をした。父は全く病気をする暇もないほど苦闘した家である。何もかも忘れて学問に逃避するのだと話されたこともあった。<中略>また、この家は誠に賑やかな家でもあった。女高師を卒業した姉が嫁ぐまで両親と住んでいたし、従妹の敏子がここから学校に通った。母が倒れた後、家の世話をする人、家庭教師のような人、母の看護の人、入院の病児のために一燈園からきた男の人、女の人の托鉢をお願いしたのもこの家から始められ、誠に複雑ないろいろな事の起きた家であった。母の寝ついた家というものは、どこでも誠に行き届かないもので、襖は破れ戸障子は自由にあかず、畳はよごれる有様であった。周囲がそうであればあるほど、父は無頓着になろうとしたのであろう。気がつかなかったのではない。住む世界を異にしていたのではないだろうか。

西田幾多郎と共に永年共に住み、また、一度は哲学を志し、後に物理学の教授となった人の証言であるだけに、学者としての気持ちの理解という上でも、この外彦氏の証言は重要である。

この家が「襖は破れ戸障子は自由にあかず、畳はよごれる有様」だった大正11年(1922年)に西田が詠んだ歌がある。

妻も病み子等亦病みて我宿は夏草のみぞ生ひ繁りぬる 37 つまもやみこらまたやみてわがやどはなつくさのみぞおいしげりぬる(「西田幾多郎歌集」より。数字は同歌集の和歌の通し番号)

田中飛鳥井町の西田邸と「場所の論理」の誕生

先に引用した外彦氏の二つの証言は、田中上柳町の家の当時の様子を伝える最も重要な証言である。西田とその家族は、西田が「妻も病み子等亦病みて我宿は夏草のみぞ生ひ繁りぬる」と詠った夏の終わりの大正11年(1922年)9月16日に左京区田中飛鳥井町の新築間もない家に転居した。明治34年(1901年)生まれで、三高から京都帝国大学物理に進んだ外彦氏は、田中上柳町の家だけでなく、この飛鳥井町の家でも西田と生活を共にしている。西田同様の猫好きの三女静子氏が多数の猫を飼ったために、後には猫屋敷と呼ばれた、この飛鳥井町の家も今はもうない。しかし、その書斎が石川県西田幾多郎記念で丁寧に保存されている(市川秀和「西田幾多郎の書斎「骨清窟」と哲学の現場」参照)。西田が「我心の深き底」に突き当たり再蘇し、「場所の論理」を生み出したのは、この家である。

田中飛鳥井町に新築された、この家は、西田とその家族がそれまで住んだ家と違い、西田家が所有する家だった。この家は、西田とその家族のために建てられたのである。広くはあるが質素な下宿屋風であった田中上柳町の家と違い、それは、現在の基準からすれば邸宅とも言っても良いような家であった。

この西田邸は、田中上柳町の家での西田とその家族の窮状を憂えた、当時の三井財閥当主三井高棟(たかみね)から贈られたものである。西田は、三井高棟の息子で次代三井家当主となった京都帝国大学政治経済科に在籍していた高公の保証人であった。そのため、高公は、大正9年の卒業までに、折に触れて田中上柳町の西田家を訪れている。また、その卒業後の大正11年4月には、高棟も、田中上柳町の西田宅を訪れている。困窮者に無料診療を行う三井慈善病院を開院した社会事業家でもあり、綱町三井別邸などの建設で知られる高棟が、この様な交流から西田の窮状を知り、飛鳥井町の家を西田に贈ったことは自然なことだったろう。

西田の希望をそここに入れて建てられた飛鳥町の家では、庭に池も作られ、鯉が飼われ、それに餌を与えるのが西田の日課となった。また、家の中の廊下をあるく習慣が、広くなった庭を歩く習慣に変わり、やがて、散歩の習慣に変わっていったことが、やはり外彦氏によって書き留められている(「西田幾多郎 同時代の記録」、西田外彦著「父の住んだ家々」、p.270)。また、高井正顕などの、後に高名となる京都学派の若い哲学者たちが訪問し、マントルピースや大きなテーブルのある書斎について文章に書き留めたのも、この家のことである。

学問的にも「場所の論理」を生み出し転機を迎え、外彦氏の目にも、西田に余裕が生まれたのが見えたという(同上)。このころから、時として激しかった西田の性格も、外彦達から見ても丸くなっていき、後年の超然とした禅僧のようなイメージの西田の人格が形成されていったようだ。

学問的転機が、生活面での余裕を生んだのか、あるいは、三井八郎右衛門高棟の厚意により生活面での余裕が生まれたことが、鈴木大拙が「断崖に手を撒して(さっして:放つこと)絶後に再び蘇る(死んだ後に蘇る)」(岩波文庫「西田幾多郎歌集」,p.186)と形容した境地を生み「場所の論理」が生まれたのか。それは、分からない。あるいは、西田自身にも分からなかったのではないだろうか。

しかし、一つ確実なことがある。単に断崖に手を撒したのでは蘇らない。「最も勉強のきびしい月日を過ごした家でもあったし、また家庭的にも不幸のつづいた家でもあった」田中上柳町の家での学問と運命との格闘の日々があったからこそ、西田は絶後に再び蘇ったのである。

「人は人吾はわれ也 とにかくに吾行く道を吾は行くなり」の歌碑があるため、西田と結び付けて考えられがちな京都琵琶湖疏水沿いの「哲学の道」であるが、この風雅な道を西田がどれだけ歩いたかは定かではない。西田の生活圏から遠くなく、昔から文人が多く住み、風光明媚として知られた場所であったから、何度か歩いたのは間違いなかろう。あるいは、晩年の西田は良く通ったのかもしれない。しかし、「断崖に手を撒して絶後に再び蘇る」様にして真の西田哲学を生んだのは、そういう風高明媚な道の上の静かな散策ではなく、街道を行きかう人々の好奇の視線に眼もやらず、田中上柳町の二階外廊下の上で繰り広げられた知的苦闘だったのである。

哲学の現場としての書斎と外廊下の保存

西田の人生や哲学を良く知るものの間では共有されていたといえる、西田の苦闘の時代、特に、田中上柳町の西田旧宅での11年間と彼の哲学の関係を縷々語ってきた。我々は、一世紀近い時間を超えて、突然、タイムマシンに乗って姿を現したかの様な、この建物の内部を見て、その史料との見事な対応に驚き、保存を強く願うようになった。通常、二年はかかるといわれる建物の保存運動であるが、1月まで居住者があったため、それに配慮した結果、残された時間は半年もなかった。そのためもあって、保存できるのは、二階外廊下と書斎の部材のみとなったが、将来、これにより将来資金を得ることができれば、西田の哲学の現場を再現できる下地ができた。我々は、それを目指して、努力を続ける予定である。もし、御協力をいただける機関、個人などがあれば、林か市川にコンタクトを取って頂ければ幸いである。

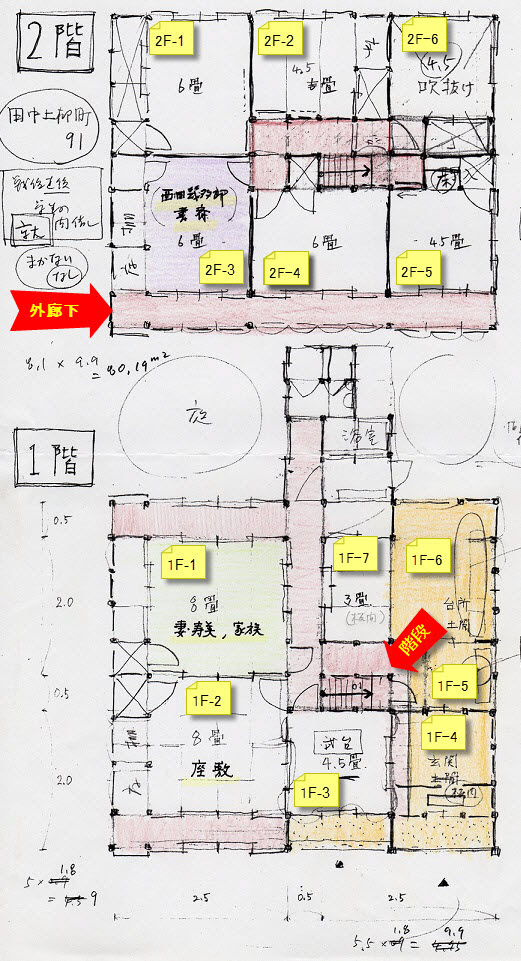

ここでは、我々が、何故、この建物、特に保存される部分が西田の哲学の現場の時代の姿を保っていると考えるかを説明したい。そのために、現在の建物の全体図、保存部分の説明図、および、歴史資料により判明した、西田居住時以後の建物の改変と保存状態について説明する。

また、残念ながら、我々の調査では、この建物が建てられた時期を同定することはできなかった。しかし、解体のための準備作業中に、明治30年代の新聞がいくつかみつかったので、西田家が入居する少し前には、すでに存在していたと思われる。下宿向けに作られていることから、明治20年代始めには、すでに現在の京大キャンパスに存在した旧制第三高等学校や、その後の明治30年に創設された京都帝国大学など、近隣の学校・大学の学生を目当てにして建てられたものと思われる。

現在の建物の全体図

下の図が、その田中上柳町の西田旧宅の図面である。これは、福井工大、市川秀和教授作成の図面に、林が部屋番号などのマークアップをつけたものである。上が北、下が南である。

保存する部分と保存先

以下は、これも市川により作成された保存案であるが、この通りに解体、保存できることになっている。

これは公的な文化遺産というべきものであるから、保存先としては公的機関が望ましいことは言うまでもない。しかし、保存運動の期間が短かったことなどの理由により、その確保は難渋を極めた。しかし、京大総合博物館、特に同館の岩﨑館長の御好意により、最も象徴的部分を、同館で保管していただけることとなっている。

西田家転出後に加えられた改変

タイムマシンに乗って現れたかのようと書いたが、もちろん、全く何もかわっていないというのではない。西田家が、この家に住んだのは、大正11年(1922年)までであるが、その後の90余年の間に、この家屋は改変されている。以下に、その改変について、現在までに分かっている点を述べる。

1.土間と吹き抜けの改変

現在は、玄関を入ってい直ぐに板の間1F-4があるが、澤村家の御当主のお話では、以前は、伝統的な京都の民家のように土間であったという。この土間は、現在は板敷の台所となっている1F-5, 1F-6まで続き、そこが竈(かまど)、京で言うおくどさん、を備えた台所であった。そして、台所の部分1F-6の上部、現在は床を張って2階の4畳半の部屋2F-6になっているは部分は吹き抜けであった。 おそらくは、1F-5 、あるいは、その一部も吹き抜けであったろう。

2.階段を反対方向に付け替え

現在、階段は1階の内廊下から、西から東向きに1階から2階への取り付けられている(階段の写真)。しかし、市川による建物自体の調査により、これが反対向きに付け替えられていることが判明した。その後の澤村家への聞き取り調査で、80歳代の現御当主が階段の付け替えを記憶されていることが分かったので、西田が、この家を出た後に、廊下の向きが変えられたことがわかる。古い階段を、そのまま反対に着けた可能性が高いが、おそらくは、この変更は土間が床張りになったときに行われたものであろう。

この家について語られるとき、「下宿屋風」という言葉が使われることが多いのであるが(外彦氏のエッセイなど)、1階が襖で仕切られた伝統的なつくりである反面、2階の部屋がすべて土壁で仕切られていることが、それを物語っている。つまり、2階だけ、すべて「個室」なのである。また、外彦は、階段を上がった中廊下から、すべての部屋に直接アクセスできたことを、エッセイ「西田外彦著「父の住んだ家々」で、「中廊下からそれぞれの室に這入れるようになっていたから 、下宿屋向きに建てたものらしい」と書いている。

もし、外彦氏の推測が正しくこれが下宿屋であり、また、階段の方向が現代のままであるとしたら、二階の下宿人たちは、1階の住人の生活空間の一部である内廊下を通って自分の部屋に入ることとなる。しかし、これが逆向きであれば、一階の住人の生活空間を通ることなく、土間から直接に二階内廊下を介して自分の部屋に入れる。おそらく、それを意識しての階段の配置であったろう。また、土間から座敷の高さまでの中間に、縁があったことが、柱への切り込みにより確認されている。

西田の弟子で後に京大教授となった三宅剛一のエッセイ「思い出すまま」(下村寅太郎編「西田幾多郎―同時代の記録」収録)には、「帰りに階段を下りて見送って下さった」というフレーズがある。これは少し奇妙な文章で、通常ならば「帰りに一階まで下りて見送って下さった」とか「帰りに玄関まで下りて見送って下さった」などと書くべきだろう。しかし、階段が現在とは反対方向で、階段を下りたところに、縁のような空間があり、その端からすぐに土間が始まっていたならば、階段を下り切った西田が、その縁に立ち、三宅が土間に立っているという情景を思い浮かべることができる。この様な情景ならば、「帰りに階段を下りて見送って下さった」と表現することは自然であろう。

3.建具の変化

現在は二階の書斎だった部屋1F-2を含めて、ガラス戸であるが、西田居住のころは、少なくとも西田の書斎1F-2は障子であったことが、外彦氏のエッセイ「父の住んだ家々」の記述により分かる。現在の建具は、昭和21年ころには、既に使われていたことがわかる資料が残っているため、この当時までに入れ替えられたものと思われる。また、1階のふすまなども、それほど古いものではない。

4.新しい浴室とトイレ

現在の浴室・トイレ部分は、明らかに最近のものである。西田家が在住のころは、トイレは雨戸の外にあったという記述が、三女静子のエッセイ「父」にある。それには、二階の書斎からトイレのために降りて来る西田幾多郎に、かまって欲しい可愛いさかりの静子が飛びつき、西田の足の甲に自分の足を乗せて竹馬の様に歩いて、トイレに続く廊下の前まで歩いてもらったという、場面を想像するだけで、思わず笑顔が漏れるような情景が描かれている。トイレは新しいものだが、部材の具合からして、静子が書いたトイレに繋がる廊下は、当時のままであろう。

5.その他の改変

以上の他にも、明らかに天井は張り替えられているし、1F-7の部分なども板の間であった可能性が高いと思われる。解体作業の結果、二階の漆喰壁は上塗りである可能性が強くなっている。古い壁土はサンプルとして保存されたので、復元の際は、それに基づいた、もとの姿にもどすべきであろう。

解体保管部分の保存状況の確認方法

調査により、改変が確認されたもの、改変された可能性が高いものは、以上説明した通りである。しかし、保管される部分は、上に述べたガラス戸などを除けば、特に、外廊下は、西田家在住のころのものと考えられる。それを証明する重要な歴史資料が存在するからである。

それは、現在、石川県西田幾多郎記念博物館が保管している、次男外彦氏が、昭和21年7月に撮影した、この家の全体の外観と、書斎として使われた部屋と、その前の廊下部分をアップで撮影した二枚の写真である。その裏には、外彦氏の手で、その部屋が西田の書斎であったこと、この廊下を歩きながら西田が思索を行ったことなどが記され、また、終戦直前の建物疎開で、現在の一乗寺通りができて、すっかり変わってしまった周囲の状況の変化などが記されている。建物の前から写しているので、書斎の中を確認できたとは思えないが、その筆致から、書斎、すくなくとも二階外廊下には変化がないと外彦氏が考えていることが伝わってくる。

この外彦氏の二枚の写真という重要な歴史資料と、同じく外彦氏の建物内部の詳細な記述と、現在の建物の状況の一致、そして部材の状況などから、保管される部分の多くが、西田が住んだ頃のものであることは確実であろう。

また、今回は、西田が引っ越した後に作られたと思われるガラス戸も保存するが、これは外彦氏の写真にうつっているガラス戸と一致し、昭和21年には、すでにあったことがわかる。

また、戦後に、この家に住んだ人たちも、まだ少数ながら分かってきており、今後、可能ならば聞き取り調査を行う予定である。もし、このページの読者で、この家に住んだ経験があるかた、そういう人をご存じの方があれば、是非、林あるいは市川にご連絡をいただきたい。

田中上柳町の家にまつわる逸話

外彦氏が「この家は誠に賑やかな家でもあった」と書いたように、この家は多くの人が住んだ家だが、また、多くの人が訪れた家でもあった。以下に、この家を訪れた主だった人たち、そして、その人たちにまつわる逸話を紹介し、最後に、長男謙氏の死去の際の、ある逸話を紹介する。

この家に訪れた人々と、その逸話

哲学者

当然ながら、京都学派の哲学者たちは、足しげく、この家に来訪していた。たとえば、務台理作、山内得立、久松真一、三宅剛一、田辺元、三木清、天野貞祐などである。また、務台と三宅は、この家を訪問したときのことを記録しているだけでなく、通学路が、この家の前を通っていたために、外廊下を歩く西田の様子を書き留めている。ともに下村寅太郎編、「西田幾多郎 同時代の記録」に収録されている。ページ数は、「西田幾多郎 同時代の記録」でのページである。

務台理作「その頃の西田先生」 pp.116-117

毎日出町の橋をわたって大学へ往復するたびに田中村の先生のお宅の前を小川と畑を距てて通る。時々二階の狭そうな廊下をゆききしている白帯姿の先生を見ることがある。先生のお宅は何だか下宿屋というような横に長い家で京都に多い土塀に囲われていた。時には道路を散歩している先生を見ることもあった。先生の散歩はゆっくりブラブラと歩くのでなく、何かこう眼をすえてせかせかといそがしそうに歩く散歩であった。途中で逢っても此方から言葉をおかけしなければ先生の方では気がつかないというような散歩であった。

三宅剛一「思い出すまま」 p.121

在学中一学期に一度ぐらい独りで先生の御宅を訪問したが、先生の家の近くに来ると胸さわぎがして、しばらく行ったり来たりして気持ちを静めようとしたものであった。二階の先生の部屋にはいると、机のわきに白い兵児帯をしてじっと坐っている先生はほとんど口をきかれない。ぽつりと何か問われたりするとどぎまぎして大ていとんまな返事をしてしまう。帰りに階段を下りて見送って下さったが、そんなときふっと親しみの感じが湧いてくることがあった。 (注:三宅の在学期間は大正5年から8年)

私は寺町の方に下宿していて、大学への往復に先生の家の二階を正面にみる道を通った。先生の家は大きな二階家ではあったが、何となく殺風景な、下宿屋のような感じで、庭には杉か何か黒ずんだ高い樹が無造作に立ち並んでいた。外彦さんの書いた「父の住んだ家々」にも、下宿向きに建てたものらしいとあるが、学生時代の私の感じが当っていたわけである。ときとすると、二階の南側の廊下を往ったり来たりしている先生の姿を見かけることもあった。外彦さんは、考が難行すると廊下を往復されたと書いているが、廊下を往復する先生の姿には何か凄愴(せいそう)といったようなものがあり、私は檻の中を歩くライオンを聯想したりした。

三木清の来訪:上田彌生「あの頃の父」より p.37

まだ私の家が西園寺別荘の北側.道路と小川と畑をへだて下中河原にあった頃である。ある日、出町終点から電車に乗って何処かへ用達しに出かけて帰って来ると,内玄関にあまり新しくない藁草履が一足ぬいであって、上り框(かまち)には高等学校の帽子が置いてある。其羊羹色の帽子は頂が抜けそうに破れかけて白い打紐が一本無造作に巻きっけてあった。「誰方だろう。」帽子の様子から見ると高等学校は三高でなく一高らしいが、一高の生徒がわざと繕わないバソカラ風をして歩くことを思い出してふと微笑した。「お母様只今、お客様は一高の生徒さん?」「そう。」「大変な御帽子と御履物ね。私見た事が無い位。」―それが初めて三木さんが私の家へいらしてカントの「純粋理性批判」を借りてお帰りになった日だったのだろう。父は何時もの様にお客様を送り出して、また時々遊びに来る様になどと言っているらしい。茶の間へ這入って来た父に「今のどなた。」と尋ねると、「今年一高の文科を一番で出た秀才で、僕の講演を聞いて九月から京都の哲学科へ這入ってくる。一高の速水君など大変賞めているので楽しみだ。」と言って大層嬉しさうであった。父がよい弟子を持つと言ふ事が.どんなに嬉しいだろうと私も察して嬉しかった。父の恵まれなかった長い学究生活の事を長女の私は思ひ出していた。さうして、それにしても一高を一番で出て、法科に這入って官途についたり、実業界で羽振りよく等やるべき筈の人が、文科へ行くなら当然東大にはひるべき筈の人であるのに、京都へ来るとはよくよく特殊の万であると思って感激した。其後日を経て三木さんの手紙が父の許へ看いたが、左上りのトテモトテモ縛麗に揃った字で、活版よりも整然とした字であった。大きい妹など綺麗なのですっかり感心して、三木さんの手紙と言ふと大分長く集めてゐたやうだった。

解説「京都学派の形成と田中上柳町の家」:三木が一高から京都帝国大学に進んだのは、大正6年のことである。この時期は、まだ、後の京都学派が形成される前であり、大正5年までは、哲学を志す三高生のほどんどは東京帝国大学に進学していた(菅円吉著「西田先生のことなど」)。それが、一高の秀才として知られていた三木清が西田を慕って京都帝国大学哲学に進学して以来、その後も戸坂潤、西谷啓治などの一高の優秀な学生たちが、それに続く様になったのである。しかし、その直後に、西田の一連の不運が始まってしまう。西田の苦難の時期は、実は、世に名高い京都学派の形成時期にとも重なるのである。

政治家とその家族

近衛文麿

京都帝国大学に着任する前、西田は一年だけだが学習院の教授であった。そのため華族階級との人脈ができた。特に、後に総理大臣となり、敗戦後、昭和20年12月に自殺した、公爵近衛文麿は、一時、京大に在籍し、西田は近衛の保証人であったこともあり、西田の家の向いにある、西園寺公望別邸を訪ねた後などに、西田の家を良く訪れたようだ。近衛の母、貞とともに訪れることもあったそうだ。

また、近衛が千代子夫人と結婚した際には、夫人を伴って西田家に挨拶に訪れている。その時、そっと襖の間から除いた近衛夫人の紫の矢絣が眼に残ったと三女静子は書いている(西田静子著「父」、p.19)。

一方、長女彌生は、「あの頃の父」 p.41 で身長が高いために(180㎝)、土塀の上から近衛の頭が見えたことや、正進堂のビスケットを鉢に入れて出すと、全部食べてくれるので、「私どものものまでこんなにあがっていただいて」、と寿美夫人とともに感激したと書いている。(正進堂が、どの様な菓子店かは調べてみたが不明。)

宗教者

西田天香(一燈園の創始者)

西田家は寿美夫人が倒れた後、山科の仏教系の団体、一燈園に支援を求めている。これが西田天香との親交のためか、便所掃除などの奉仕活動で知られる一燈園の一般的活動だったのかは分からない。一燈園の関係出版社である燈影舎が全30巻におよぶ京都哲学撰書を出版している。

芸術家

柳宗悦(民芸運動創始者)

民芸という言葉と概念を創始し、河井寛治郎などとともに民芸運動を展開した柳宗悦は学習院の学生であったころ、西田、そして、鈴木大拙にも学んでいる。

実業家

三井高棟、三井高公

田中飛鳥井町の西田邸を西田に贈った、三井財閥10代当主、三井八郎右衛門高棟と、その息子で後に11代当主となった高公が、この家に来訪したことは、田中飛鳥井町の西田邸の項で述べたとおりである。詳しくは、市川秀和著、「西田幾多郎の書斎「骨清窟」と哲学の現場」を参照。

山本実彦

大正期の言論界をリードしたといわれる雑誌「改造」の編集長で、それを出版した改造社の社主でもあった山本実彦は、この家を何度か訪問している。この当時、物理学者のアインシュタインや哲学者で数学者のバートランド・ラッセルが日本に来ているが、これは改造社が招いたものである。特に、アインシュタインを招くことは西田の発案だったとも言われる。西田は「改造」に何編かの文章を寄稿しているが、その最初のものは、来京したラッセルに合った際の印象記であった。この山本と「改造」について、長女彌生は、「あの頃の父」 p.45に次のような興味深い話を書いている(来訪時期について、この記述と矛盾する他の記述もある):

暑い京都の七月も過ぎて、立秋の風が吹き始めたある日、玄関で一人の訪問客の名刺をあづかつた私は二階の書斎まで持つて行く途中表を見ると改造主幹山本實彦とある。私は階段の途中ではつとした。父は大の記者嫌ひであるのを知つて居るから此の名刺の御客様もきつと門前払ひを喰はされるに決つてゐると思つたからである。父の書齋の入口に手をついて「お父様、こんなお客檬がいらしたのですけれど、御通ししませうか。」と恐る恐る聞いた。「御断りして呉れ。」と今にも聞えて來さうに思へて待つて居ると、意外、「御通しして呉れ。」との言葉で私は驚いた。三十分程してお客様は辞去された。「お父さん、あの雑誌記者の方、何の御話でしたの。」と聞いて見た。「今度新しく思想的な難誌が出るので、お父さんにも書いて呉れと頼まれたから書く事にした。」と言ひながら大変御機嫌がよい。私は不思議でたまらなかつた。いつも新聞や雑誌の記者と言ふと嫌がる父が、今日の記者さんだけはどうしてこんなに気に入つたのだらう。立派な方ではあつたがなどと思つて居た。その改造は秋に這入つて創刊号が出た。山本さんと言ふ方が豪かつたのであらうが、其後余所ながら改造社のすばらしい発展ぶりを眺めてゐる私には、いつもあの時の事が思ひ出されて感慨深いものがある。

いささか脱線気味になるが、先に、「改造」への最初の寄稿はラッセルの印象記だと書いたが、それに関連する逸話を書いておきたい。ラッセルにあってはみたものの、男女関係に厳格な西田は離婚を繰り返したラッセルが気に入らなかった様である。六女梅子の女婿東京帝国大学倫理学教授の金子武蔵が、「西田幾多郎 同時代の記録」収録の金子武蔵著「秋風の高原に立つ 岳父さながらに」、p.279によれば、西田は、京都に来たときラッセルの傍らにいた女秘書は実は女房だろう、あんな品行の悪いやつには二度と会いたくない、と怒って見せたという。これは昭和8年より後の事だそうだが、西田は老境に達してても、心を許せる金子の前では、散歩の途中の回顧談の最中に、稀に、怒りを爆発させて見せた。そういう時、西田は杖を強く握りしめ、小石を跳ね飛ばしたという。壮年の西田の激しい性格は、晩年も幾分かは残っていたようである。ラッセルについての話は、単なるエピソードであるが、岩波の雑誌「思想」で西田哲学特集号が組まれたとき、文句の言えるのは、やはり田辺(元)だけで、あとは皆物まねだ、と金子に語ったと言う話は、思想史的にも非常に興味深い記録である。

「謙は死んだよ」:書斎の西田幾多郎

西田の田中上柳町旧宅での逸話は、まだまだ数多くあるが、最後に、非常に印象的な逸話を書いて、この逸話のリストを終わろう。それは、西田の孫の上田久が母彌生から聞かされたという話として、上田久著「続 祖父 西田幾多郎」のp.72に記録されていることである。ちなみに、この文章に出て来る久保というのは、謙の友人で、西田が大変に可愛がったという久保芳雄である。

ラグビーの選手であった謙は度々祖父と衝突もしたが、それだけに祖父の期待もあったらしい。六月には三高を卒業し、大学の角帽をかぶる筈であった。私の母などは、祖父の落胆ぶりを私たちにまで話して聞かせた。

東大法学部に進学していた久保が、七月末東京から帰って来て祖父を尋ねると、書物に埋った二階六畳の書斎の机の前に坐っていた祖父は、ただ一言、「謙は死んだよ。」と言ってしぽらく無言であった。久保も又黙って目頭の熱くなるのを我慢していたが、遂にこらえきれずに二人で泣いたという。

西田幾多郎

三高寄贈本

について

西田幾多郎が、謙氏の死去の後、その記憶のために三高図書館に寄贈したことは、広く知られているとは言えない。私(林)が知る限りでは、これについて言及した、最初の出版物は、昭和54年9月発行の西田幾多郎全集第12巻の附録(月報)に掲載された京大名誉教授石田仁による「西田文庫」というエッセイである。三高の後身である京大教養部の教官だった石田は、在任時、これらの書物をよく利用したが、その度に、西田の深い悲しみが伝わってくるように感じた、と書いている。このエッセイには、寄贈本の写真も掲載されていた。この後、昭和58年に出版された西田の孫の一人の上田久氏の著書「続 祖父 西田幾多郎」で写真入りで紹介されている。上田は石田のエッセイにも言及している。また、同年に京大人文研の教授山下正男が出版した「西田幾多郎全蔵書目録」には、解説なしで2枚の写真が掲載されている。おそらく、この三つのみが、西田三高寄贈本について書いた出版物であろう。

石川県西田幾多郎記念哲学館では、同館での展示会のために、以前より、上田の著書などの情報を元にして三高寄贈本を探していた。今回の保存活動に際して、同館の山名田学芸員と中嶋研究員が、田中上柳町の西田旧宅調査のために京都を訪問することになり、その機会に、所在が分かれば見たいと林に問合せがあった。林は、同館より渡された上田氏の著書の記述をもとに、京大教養部図書館の後身である吉田南総合図書館や、他の京大図書館機構の図書館などの貴重書を調べたものの、該当するものを見つけることができなかった。

そのため貴重書でなく借出し可能な一般図書として扱われている可能性を考え、全学OPACを使い、出版社と出版年をキーにしてカント全集の第一巻「純粋理性批判」を検索したところ、該当する図書が、一冊のみあること、そして、所蔵館が吉田南総合図書館であることが分かった。そこで、同館を訪問して、該当図書を借出すと、それは間違いなく西田幾多郎三高寄贈本の一冊であった。林は、同図書館に、これが非常に貴重な本であることを伝えたうえで、それを借り出した。自宅に持ち帰り夜中にそれを眺めていると、西田の悲しみが伝わってきて涙ぐみそうにさえなった。

この後、林の報告を受けた石川県西田幾多郎記念哲学館が、吉田南総合図書館の支援を受けつつ調査を行った。その結果、和歌が書かれた書籍は上の二冊のみだが、謙氏の写真が貼られている書籍がもう一冊あることなどが判明した。

なぜ、この様な貴重な歴史的書籍が一般貸出可能な書籍のままであったかは不明である。ただ、石田のエッセイに、京大教養部教官時代に、良く利用したと書かれている様に、本来、三高の学生や教官に利用されてこそ、西田の寄贈の意思に沿うものであることは確かだろう。しかし、革表紙の損傷なども進んでおり、今後は、輝かしい伝統を持つ三高図書館の歴史的記念物として貴重書とされることが望ましく、現在、その方向で作業が進んでいる。

ちなみに、林が石田の「教養部教員だったころ、良く利用していた」という記述に気が付いたは、このWEBページの作成時である。これを先に知っていれば、最初から一般図書となっている可能性を考えたであろう。

ここにその画像を置きたいところだが、残念ながら京大図書館機構の規則によりそれが許されない。

先に引用した、岩波文庫「西田幾多郎歌集」に収められた歌と少しながら異動があるので、現代の仮名をつかって、寄贈本に墨書されている歌を以下にしめす:

カント全集第一巻

- すこやかに二十三まですごし来て夢の如くに消え失せし彼

フィヒテ著作集第一巻

- 担架にて此途ゆきしその日より帰らぬものとなりにし我子

- 死の神の鎌のひゞきも聞きつけで角帽夢みき逝きし我が子は

- 垢つきて仮名付多き教科書も貴きものと筐にをさめぬ

- 五十日あまり重き思を抱きつゝ日々に通ひし病院の道

- 徒らにむくろ残りて人並にのみて食ひて笑ひてぞ居る

資料

- 下村寅太郎編、「西田幾多郎 同時代の記録」、岩波書店,1971

- 西田外彦著「父の住んだ家々(一)(二)(三)」、西田幾多郎全集月報,岩波書店,1951、3月、10月、1952、5月、「西田幾多郎 同時代の記録」に収録(p.261)。

- 西田外彦著「父」、西田幾多郎全集月報,岩波書店,1966、6月、(1946年の雑誌「知と行」の記事の再録)、「西田幾多郎 同時代の記録」に収録(p.251)。

- 菅円吉著「西田先生のことなど」、西田幾多郎全集月報,岩波書店,1965、6月、「西田幾多郎 同時代の記録」に収録(p.125)

- 上田薫編「西田幾多郎歌集」、岩波文庫青124-8、岩波書店

- 西田静子、上田彌生共著「わが父西田幾多郎」、アテナ文庫、4巻、弘文堂、1948

- 西田静子「父」、「わが父西田幾多郎」(p.3)

- 上田彌生「あの頃の父」、「わが父西田幾多郎」(p.37)、上田久著「祖父 西田幾多郎」に収録(p.199)

- 西田静子編「父西田幾多郎の歌」、明善書房、1948

- 鈴木大拙著「序」、西田静子編「父西田幾多郎の歌」の序、岩波文庫「西田幾多郎歌集」に収録(p.184)。

- 上田久著「祖父 西田幾多郎」、南窓社、1978

- 上田久著「続 祖父 西田幾多郎」、南窓社、1983

- 山下正男著「西田幾多郎全蔵書目録」、京都大学人文学研究所、1983

- 藤田正勝著「西田幾多郎―生きることの哲学」(岩波新書1066)

- 市川秀和著、「西田幾多郎の書斎「骨清窟」と哲学の現場」、福井工業大学紀要、第33号、pp.21-30、2003

ver. 2016.06.08

内容問合せ先

歴史 林晋 susumu@shayashi.jp

建築 福井工業大学工学部建築 市川秀和 hidei@fukui-ut.ac.jp